【尼崎対応】家族を争わせない遺言書の書き方とは?種類と見本を行政書士が解説

「うちは家族仲が良いから、遺言なんて必要ない」そう思っていませんか?

事実、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件の約3割は、遺産額1,000万円以下のご家庭で起きています(※)。

こんにちは、いしの行政書士事務所代表の石野享です。

これまで相続手続きをした中で、「もっと早く遺言を書いておけば、こんなに揉めなかったのに……」と後悔されるご家族を見てきました。

この記事では、「失敗しない遺言書の書き方」と「あなたに合った種類の選び方」を、行政書士が実際の見本付きで分かりやすく解説します。

「自分が亡くなった後の家族には仲良くしてほしい」と願う方こそ、遺言書がおすすめです。

遺言書作成のお手伝いを致します。

\ 無料相談実施中!お気軽にお問い合わせください。 /

遺言書の基本概念

なぜ今、遺言書が必要なのか?作成する3つのメリット

遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の分配や、家族へのメッセージなどを法的に残すための文書です。

遺言書を作成することで自分の意思を明確に伝え、相続トラブルを未然に防ぐことができます。

遺言書には法律で形式が定められています。正しい方法で作成しなければ無効になることもあるため、書き方の知識を身に付けておくことが大切です。

- 遺産分割の指定ができる

- 家族へのメッセージを残せる

- 法的効力を持つ

遺言書の効力と目的

遺言書の最大の効力は、遺言者の意思に基づいて財産分与や相続人の指定ができる点です。

遺言書がない場合は民法に従った割合で相続が行われます。

もし遺言書があれば意思に基づいた割合で財産を遺贈させることができます。

遺言書が効果的な場面

遺言書が必要な理由は、主に相続トラブルの防止と、自分の意思を確実に伝えるためです。

遺言書がない場合、相続人同士で意見が分かれ、争いが生じることが少なくありません。

また、家族構成が複雑な場合や、特定の人に財産を残したい場合にも遺言書は有効です。

例えば以下のような場合は遺言書がより有効でしょう。

子供のいない夫婦

子供がいなくて両親とも亡くなっている場合、亡くなった方の兄弟姉妹と配偶者とが遺産分割を行う場合があります。

ほとんど交流がない配偶者の兄弟姉妹と遺産分割の協議を進めるのは大きな手間とストレスがかかります。

こんな時に「配偶者に全財産を遺贈する」という内容の遺言があれば、兄弟姉妹は遺留分を請求できないのでスムーズに遺産分割が進みます。

遺言は死の準備ではない

大切な家族には揉めて欲しくない

「うちの家族は仲が良いから争いなんて起きない」「財産が少ないから関係ない」と思われる方もいるでしょう。

財産が少ないかどうかは、相続人の感覚によるものです。

令和5年度の「遺産分割事件の財産の価額」によると、遺産が1,000万円以下の相続でも、

家庭裁判所による調停件数は34%(総数7,234件のうち2,448件)でした1。

遺産が少ないからといって、揉めないとは限らないのです。

相続時に親が遺言を残してくれた人のうち、90%以上が「遺言書があって良かった」と答えています2。

遺言書は「死」を連想させ、ネガティブな感情を抱きやすいですが、「残された家族のため」と考えてみてください。

遺言を残すにはまだ早い

元気なうちに遺言書を書こうと思っても、結局は書かない人が大いものです。

しかし、認知能力が低下した状態で作成した遺言書は無効になることがあります。

元気なうちに、正しい方法で遺言書を作成しておきましょう。

遺言書は後から内容変更も可能です。

遺言書作成のお手伝いを致します。

\ 無料相談実施中!お気軽にお問い合わせください。 /

遺言書の種類

前置きが長くなりましたが、ここから遺言書について説明します。

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。「秘密証書遺言」もありますが今回は割愛します。

- 自筆証書遺言:ドラマなどでよく見かける「手書きの遺言書」

- 公正証書遺言:公証人と証人が立ち会って作る遺言書

公正証書遺言は、この仕事に就くまで私は知りませんでした。しかし、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が多く利用されています。

【比較表】自筆証書と公正証書、あなたにおすすめなのはどっち?

自筆証書遺言と公正証書遺言は、それぞれにメリット・デメリットがあります。

自筆証書遺言は手軽で費用がかからない反面、形式不備や紛失リスクがあります。

一方、公正証書遺言は費用や手間がかかりますが、法的な安全性や保管の信頼性が高いです。

どちらを選ぶかは、遺言内容の重要性や家族構成、費用面などを考慮して決めましょう。

| 特徴 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |

|---|---|---|

| 作成方法 | 自分で書いて作成する。 書くことが苦手な方にとっては負担が大きいことも。 | 公証人が、証人2名以上立会のもとに公証役場で作成する。 公証役場の手数料(財産に応じて異なる)や、証人への報酬がかかる。 |

| 保管 | 自分で保管または、法務局の遺言書保管所に保管(有料) | 公証役場で保管 |

| メリット | ほとんど費用がかからない | 紛失、偽造、破棄などのリスクは、ほぼない。 遺言内容が実行されやすい(法律の専門家が立会いの下に作られるため) 家庭裁判所での検認は不要。 |

| デメリット | 法律上の要件を満たさない無効な遺言が作成される可能性がある 遺言書の執行には家庭裁判所での検認が必要(遺言書保管所に保管した場合、検認は不要) | 作成に手間と時間がかかる(自筆証書遺言と比べて) 証人を集める必要がある |

亡くなった後も、ご家族への思いやりを遺言書に残しましょう

遺言書は相続争いを防ぐだけでなく、相続手続きをスムーズに進められる利点もあります。

相続では「相続人の調査」や「遺産分割協議書」の作成が不可欠ですが、遺言を残しておくことで不要になる場合もございます。

また、遺言書にはご自身の家族への思いを「付言」として残すこともできます。

付言の例

これまで支えてくれてありがとう。家族には本当に感謝している。

私が亡くなった後も、家族が仲良く暮らしてくれることを切に願います。

愛する家族に、感謝の言葉を残しませんか。

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の作成をサポートいたします。

遺言書の書き方

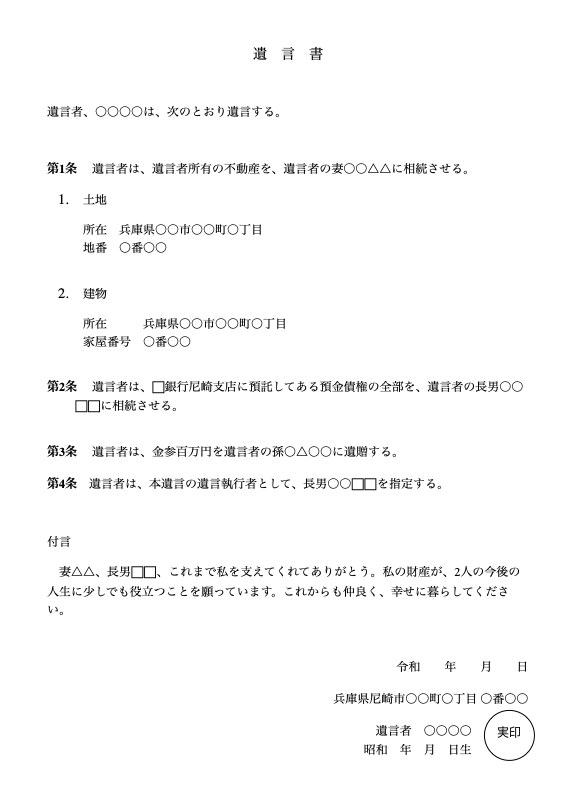

自筆証書遺言の書き方(見本つき)

自筆証書の利点は、費用負担が少ないこと。

法的要件さえ満たせば、遺言者のみで作成することも可能です。

ただし、要件を欠くと無効となります。また、記載内容が曖昧だと、遺言者の真意が伝わらず、効果が十分に発揮されない可能性があります。

自筆証書遺言は遺言者が「自分で書くこと」が必要です。

作成に当たっての注意点

- 代筆は不可

手指が不自由、体力的にしんどい方でも、他の人が変わりに書くことは認められません。 - 介添えは無効となることも

手が震えて上手く描けない方でも、他の人が手を添えると無効と見なされる可能性があります。 - 書き直し

修正には決められた方法で正しく行う必要があります。場合によっては一から書き直す必要があるかもしれません。

書くのが苦手な方、手が震えて字が書きにくいなど、この方法に向かない方もいるでしょう。

遺言書の保管も問題となることがあります。

ご自身で保管すると、紛失、変造、破棄などのリスクがあります。

これを避けるため、法務省の「遺言書保管所」が利用できるようになりました。

遺言書保管所を利用すると、遺言書の検認が不要になるという利点もあります。

手書きで書く事項

「全文」「日付」「氏名」を自分で手書きし、押印(できれば実印)します。

つまり、ほぼ全箇所が手書きです。

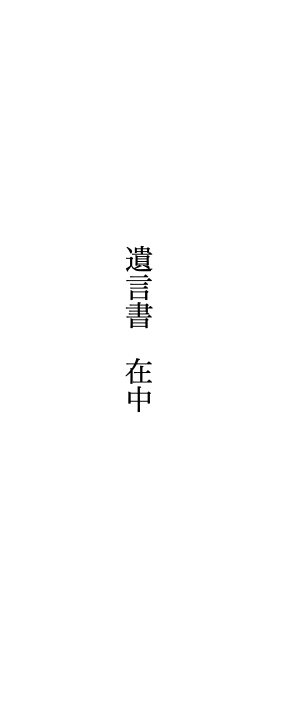

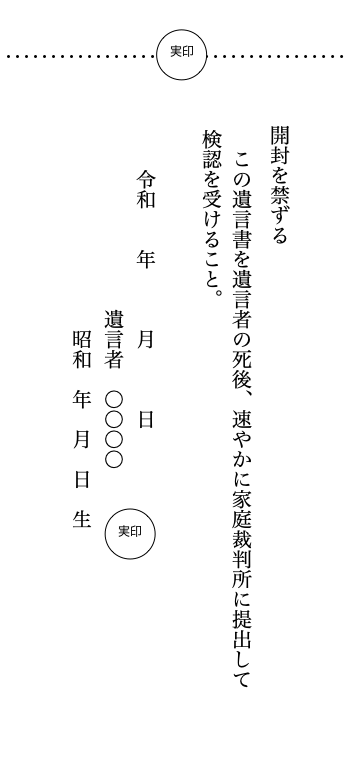

また、遺言書を封入する「封筒」にも自書し、遺言書本文で使用した印と同じもので押印する必要があります。

下のサンプルのような文面を、全てご自身が手書きで作成してください。

実際の遺言書では、より多くの文字を書くことになるでしょう。

自筆証書遺言と封筒の見本

※上の見本はあくまでも記載例です。

この通りに記載しても法的要件を満たすことを保証するものではありません。

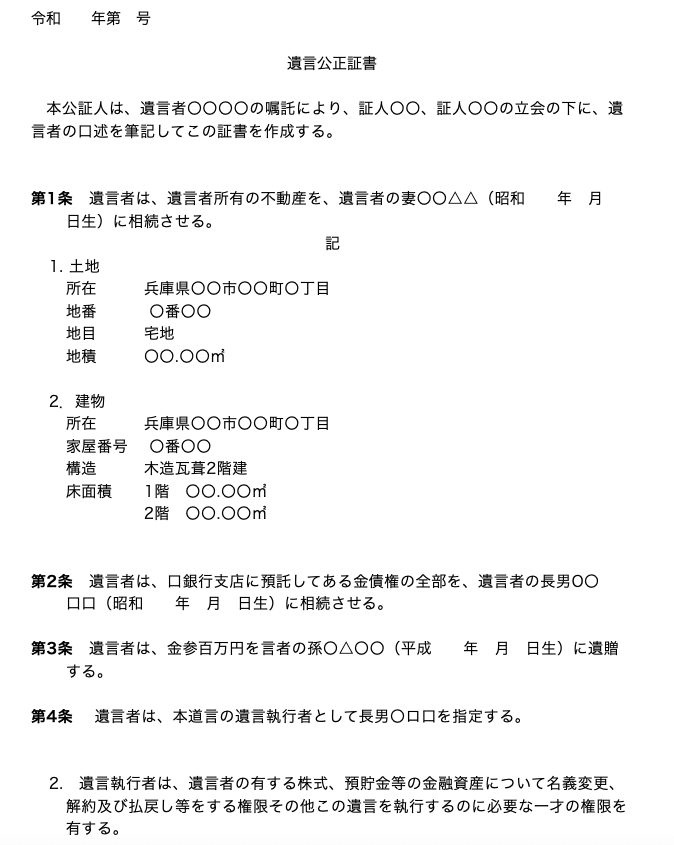

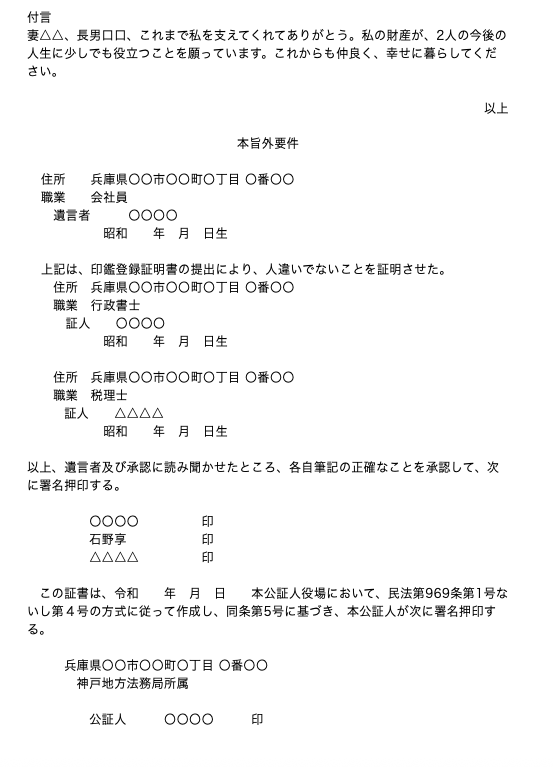

公正証書遺言の書き方(見本つき)

作成した遺言書の文案を公証人3が確認します。

完成した文案を公証人と証人が立会い、問題がなければ遺言者、証人が署名・押印します。

最後に公証人が必要な文言を付記して署名押印して完成となります。

法律の専門家のチェックを受けて作られるため、遺言の内容が確実に実現される可能性が極めて高いです。

このことが公正証書遺言の大きな利点です。

遺言書は作成することが目的ではなく、遺言に残した内容が実現されることが目的です。

自筆証書遺言と比べて費用や時間がかかります。しかし、遺言の内容が実行される確実性を考えると、最もオススメの方法です。

尼崎市内で公正証書遺言を作成する場合、阪急塚口駅近くの「阪神公証センター」を利用するのが一般的です。

公正証書遺言 見本

※上の見本はあくまでも記載例です。

この通りに記載しても法的要件を満たすことを保証するものではありません。

証人の役割とは?

公正証書遺言では、証人2人以上の立会いが必要であることを述べました。証人は遺言者の意思確認や手続きの公正さを担保します。

証人を見つけるのが難しい場合は、行政書士として筆者自身が証人に就くことが可能です。また、連携している士業とともに2名で証人となることも可能です。

「書き方はこれで合っている?」「私の場合は何を書けばいい?」 そんな不安があれば、まずは専門家のチェックを受けてみませんか?

いしの行政書士事務所では、親身なヒアリングであなたの想いを形にするお手伝いをします。

\ 無料相談実施中!お気軽にお問い合わせください。 /

遺言書の保管と管理

紛失リスクゼロ!法務局の『遺言書保管制度』とは?

上でも少し触れましたが、自筆証書遺言は、2020年7月から法務局での保管制度が始まりました。

法務局に保管を依頼することで、紛失や改ざんのリスクを大幅に減らすことができます。

また、相続開始後に遺言書の存在が確実に確認できるため、相続人間のトラブル防止にもつながります。

法務局で保管された遺言書は、家庭裁判所の検認手続きが不要となる点も大きなメリットです。

ただし、被相続人が亡くなっても法務局から遺言書が保管されていることは知らせれません。生前から、遺言書が保管されていることが相続人に伝わるようにしておくことが重要です。

- 自筆遺言書を法務局の遺言保管所に保管するにはいくらかかる?

-

1件につき、3,900円

遺言書作成にかかる費用と手続き

公正証書遺言の費用について

公正証書遺言の作成には、公証人手数料が必要です。

手数料は遺言書に記載する財産の額によって異なります。

| 財産額 | 手数料の目安 |

|---|---|

| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |

| 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |

| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |

| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |

詳細は以下をご覧ください。

弊所にご依頼いただいた場合の費用

| 相続関連業務 料金(報酬金額) ※税別 | ||

|---|---|---|

| A | 自筆証書遺言 文案作成 | 40,000〜 |

| B | 公正証書遺言 文案作成 | 50,000〜 |

| C | 相続人調査(相続人が3人を超えるとき、1名につき5,000円追加) | 30,000〜 |

| D | 相続財産調査・財産目録作成(4箇所以上の調査は、1箇所につき10,000円追加) | 30,000〜 |

※戸籍や住民票等の取り寄せに係る費用は、報酬とは別にご請求致します。

※相続人の範囲や数、その他状況に応じて報酬が変動する旨、ご了承ください。ご相談をお聞きして報酬額をご提示します。

おすすめ

公正証書遺言プラン

100,000円〜

- 公正証書遺言の文案作成

- 相続人調査

- 相続財産調査

- 証人の手配

※「公証役場の手数料」および「証人1名」の費用は別途

自筆証書遺言と公正証書遺言について解説しました。

残された家族に気持ちを伝える、優しい方法です。

\ 無料相談実施中!お気軽にお問い合わせください。 /

- 令和5年度司法統計年報3家事編 https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/719/012719.pdf ↩︎

- Authense法律事務所「親の相続経験に関するアンケート」(2024年3月)

↩︎ - 法律実務の経験豊かな人から法務大臣が任免する法律の専門家 ↩︎